Поколение Y: чем православная молодежь отличается от нецерковной?

Основной аудиторией интернет-ресурсов во всем мире является молодежь. При этом воцерковленные юноши и девушки информацию в глобальной сети воспринимают более критично и осторожно.

Продолжаем знакомить читателя с исследованием выпускницы факультета социологических наук ПСТГУ Анастасии Антоновой (Шириковой), ныне сотрудницы исследовательской компании «Marс».

Часть II

От «пророков» к «приспособленцам»

Ученые определяют молодежь как социальную группу на основе следующих ключевых признаков: возраст, положение в обществе, социально-психологический склад.

30 декабря 2020 года Президент России подписал закон о молодежной политике, который повышает планку возраста молодежи с 30 до 35 лет, таким образом, временные границы «молодости» расширились и охватывают сегодня период от 14 до 35 лет. Второй признак – особое положение данной социальной группы в обществе. Здесь акцент делается на высокую мобильность, вступление в трудовую деятельность и неполную экономическую активность. Третий признак – специфика социально-психологического склада личности: в этот период у молодых людей формируется характер и самоидентификация.

Основной идеей книги Нейли Хоува и Вильяма Штрауса «Поколения» (1991 г.) является положение о том, что поведение человека зависит от того, в каких условиях он жил и воспитывался до 12-14 лет. Именно до этого возраста у индивида формируется основная система ценностей, которая практически не поддается изменениям в течение всей жизни. Ученые пришли к выводу, что в обществе существует поколенческий цикл, объединяющий четыре типа поколений, сменяющих друг друга приблизительно через 20 лет. Хоув и Штраус определили эти типы как «пророки / идеалисты», «кочевники / активисты», «герои / примиренцы» и «художники / приспособленцы»[1].

Нас интересовало поколение Y («герои»), люди, родившиеся в период 1983–2000 годов[2]– в частности, его представители являются сегодня молодежью.

Данное поколение росло на фоне частых терактов, войн и эпидемий, с одной стороны, бурного развития новых информационных, коммуникационных, цифровых и биотехнологий – с другой. В связи с этим нынешние молодые люди и девушки имеют ряд особенностей:

– стремятся работать в команде;

– хорошо ориентируются в компьютерных сетях;

– разделение на реальный мир и виртуальную реальность в их сознании достаточно условно;

– уверены в своей ценности, но несамостоятельны и легко управляемы;

– ожидают моментального вознаграждения за выполненную работу;

– разбираются в моде;

– нацелены на получение удовольствий.

Интересно исследование молодежи Сбербанка и агентства Validata, проведенное в рамках данной теории. Ниже мы приводим лишь некоторые его выводы:

1. Обработка информации:

– современная молодежь отличается быстрым реагированием на происходящее в интернете, также ее называют «родились с кнопкой на пальце»;

– виртуальная реальность с краткой наглядной информацией становится для них определяющей.

2. Самовосприятие:

– молодые люди не могут без социального взаимодействия, этим и объясняется позиция быстрого реагирования;

– они предпочитают следовать рекомендациям онлайн-СМИ[3].

Необходимо отметить, что религиозная молодежь, обладая всеми перечисленными качествами, является наиболее консервативной во взглядах: наряду с социализацией, которую проходят обычные молодые люди, православная молодежь проходит православную социализацию.

Православная социализация – процесс вхождения человека или группы людей в православный уклад жизни, усвоение ими религиозных ценностей и норм поведения и, как следствие, изменение взаимоотношений с обществом.

В 2018 году в нашей стране православными себя считало 83% населения. С 2014 года данный показатель вырос на 13 пп.[4] В большинстве случаев молодые люди становятся православными во время первичной социализации – то есть до 12-14 лет. «Религия становится связующим звеном между поколениями, позволяя сохранить самоидентификацию, ориентацию на определенный круг культурных ценностей»[5], – отмечает Д.А. Тихомиров.

Православная социализация способствует формированию у молодых людей критического мышления, способности здраво оценивать окружающую действительность, не принимать поспешных решений – это показало наше социологическое исследование.

Рейтинг социальных сетей

Основной целью исследования было выявление интересов православной молодежи в блогах, выяснение того, чем отличаются предпочтения церковной и нецерковной аудиторий.

Для анализа использовались ответы 116 респондентов, которые обладали существенными для нашего исследования признаками: возраст от 18 до 30 лет, православное вероисповедование, просмотр блогов. Большинство опрошенных – девушки (74 человека), что составляет 63,8%; меньшая часть – молодые люди – 42 человека (36,2% респондентов). Большинство опрошенных имеют либо неоконченное высшее (39,7%), либо высшее (33,6%) образование. 9,5% имеют среднее специальное и 17,2% среднее (полное) общее образование.

Выяснилось, что больше половины респондентов просматривают блоги постоянно (52,6%) и всего 6,9% – очень редко или почти никогда. 54,2% ответивших посещают ресурсы блогеров ежедневно, задерживаясь на них не больше чем на пару часов в сутки.

Для сравнения: в соответствии с исследованием Google и Ipsos[6], которое касалось всей российской молодежи, примерно 23% респондентов просматривают социальные сети пять и более часов в день.

Православные юноши и девушки просматривают блоги для «отдыха и расслабления» (68,1%), а также для получения нового знания (65,5%). 33,6% опрошенных используют блоги по работе, учебе и т.д.

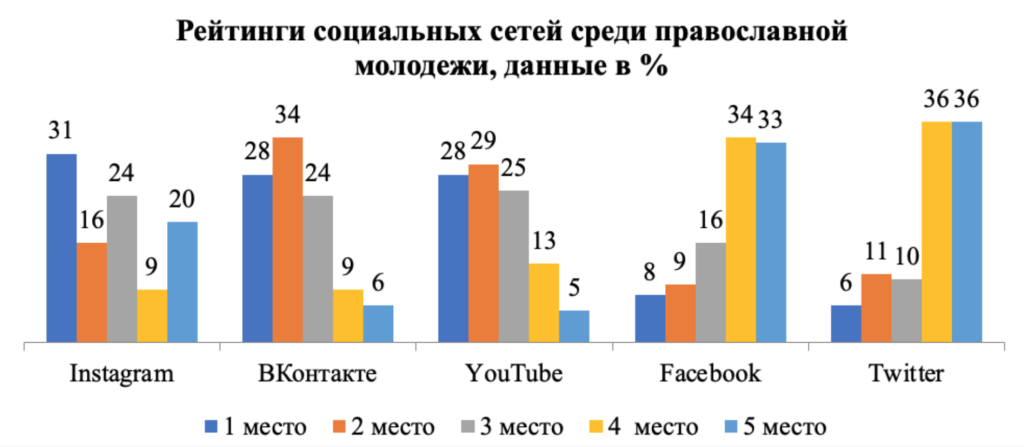

С помощью показателя моды (Мо) был составлен рейтинг социальных сетей (2018 г.) для православной молодежи:

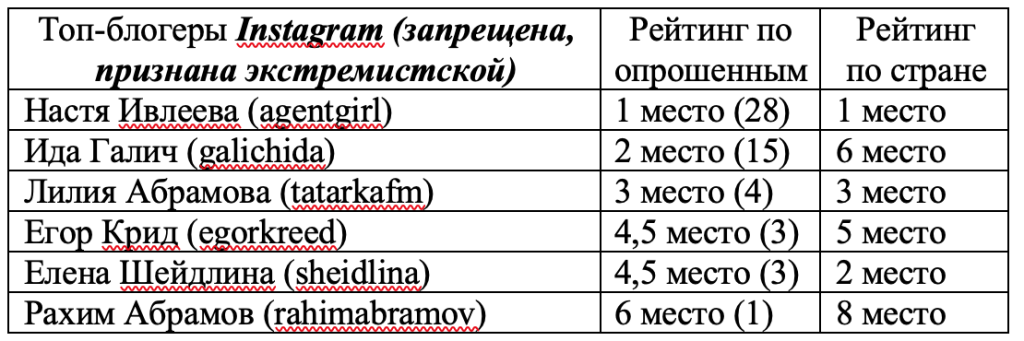

1 место – Instagram (с 2022 года – запрещенная в России организация, признанная экстремистской),

2 место – ВКонтакте,

3 место – YouTube,

4 место – Facebook (с 2022 года – запрещенная в России организация, признанная экстремистской),

5 место – Twitter (с 2022 года – запрещенная в России организация, признанная экстремистской).

Необходимо отметить, что со времени проведения исследования (2018 г.) возможности и влияние информации в интернете увеличились как в положительную, так и в негативную стороны. Были приняты несколько законов, которые ограничивают темы и направленность публикаций. В 2022 году компания Meta, объединившая Facebook и Instagram, а также Twitter признаны экстремистскими организациями и запрещены в России, в связи с чем возросла активность таких соцсетей, как Telegram и ВКонтакте.

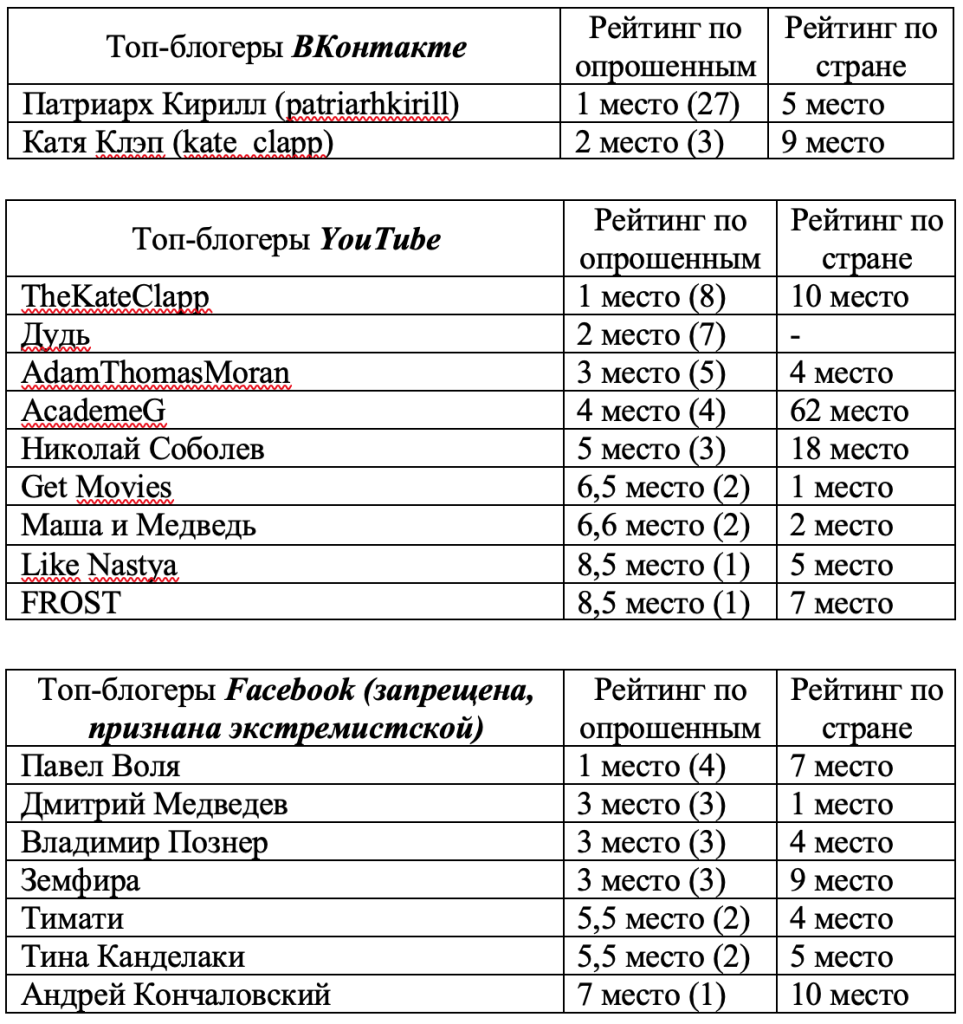

А в 2018 году 30% ответивших на наши вопросы православных молодых людей смотрели топ-блогеров Instagram (ныне запрещена, признана экстремистской), 26% просматривали топ-блогеров ВКонтакте, 28% предпочитали топ-блогеров YouTube, 10% – топ-блогеров Facebook(запрещена в России) и 10% – топ-блогеров Twitter (запрещена в России).

В социальной сети ВКонтакте православная молодежь смотрит в основном страничку Патриарха Кирилла. Православной молодежи интересны такие блогеры, как Дудь (основной контент – интервью с известными личностями), AcademeG (обзоры автомобилей) и Николай Собoлев (актуальные общественные события).

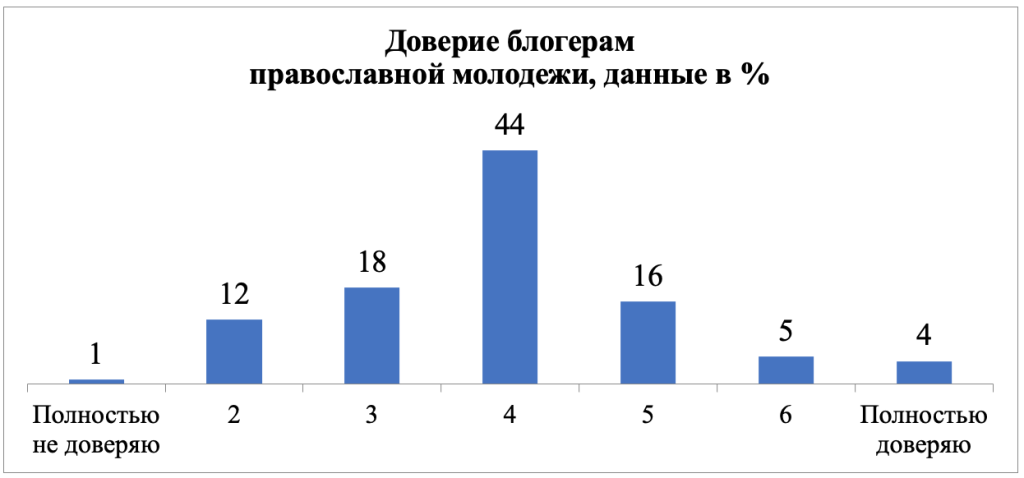

Воцерковленные респонденты относятся к блогерам скорее нейтрально (44%). Не доверяют им 31,1% опрошенных. И только 25% оказывают доверие.

В исследовании Google и Ipsos[7] (охватывает всю молодежь – и церковную, и нецерковную) примерно 40% респондентов доверяют блогерам.

Таким образом, православная молодежь относится к блогерам более осторожно, предпочитая внимательнее анализировать полученную информацию.

Воцерковленная молодежь не слишком активна в блогах (ставят «лайки» 23% православных респондентов, оставляют комментарии 1%, делают репосты 3%). В упомянутом исследовании Google и Ipsos примерно 19% респондентов ставят лайки, столько же оставляют комментарии, 9% делают репосты.

Как отмечалось выше, ценности, которые исповедуют известные блогеры, зачастую отличны от православных, при этом религиозная молодежь является более консервативной во взглядах, с меньшим доверием относится к популярным журналистам.

Однако приоритетными социальными сетями у православных, так же, как и у всей молодежи, являются Instagram (запрещенная в России, признанная экстремистской), ВКонтакте, YouTube.

Таким образом, сравнив полученные данные нашего анализа с результатами исследований Google и Ipsos[8], мы выявили, что во многом они схожи: православная молодежь воспитывается на тех же ресурсах, что и нецерковная.

Анастасия Антонова (Ширикова)

Почта: nastya_antonova_1997@mail.ru

[2] Там же. С. 96

[3] 30 фактов о современной молодежи: исследование Сбербанка и Validata // Young Space. – 2017. URL: https://youngspace.ru/faq/sberbank-issledovanie-molodezhi/ (дата обращения 07.05.2018)

[4] Общественное мнение – 2017. – М.: Левада-Центр. 2018. С. 134

[5] Тихомиров Д.А. Особенности религиозности московских студентов // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. – 2017. № 3. С. 177-191

[6] Чем живет новое поколение: статистика о российской молодежи. – 2016. С. 17. URL: file:///C:/Users/win/Downloads/00404_Google_Youth_Study_RU.pdf (дата обращения 27.04.2018)

[7] Чем живет новое поколение: статистика о российской молодежи. – 2016. С. 17. URL: file:///C:/Users/win/Downloads/00404_Google_Youth_Study_RU.pdf (дата обращения 27.04.2018)

[8] Чем живет новое поколение: статистика о российской молодежи. – 2016. С. 22. URL: file:///C:/Users/win/Downloads/00404_Google_Youth_Study_RU.pdf (дата обращения 27.04.2018)

17.04.2024