«Да ведают потомки православных...» Пророчество Александра Сергеевича Пушкина

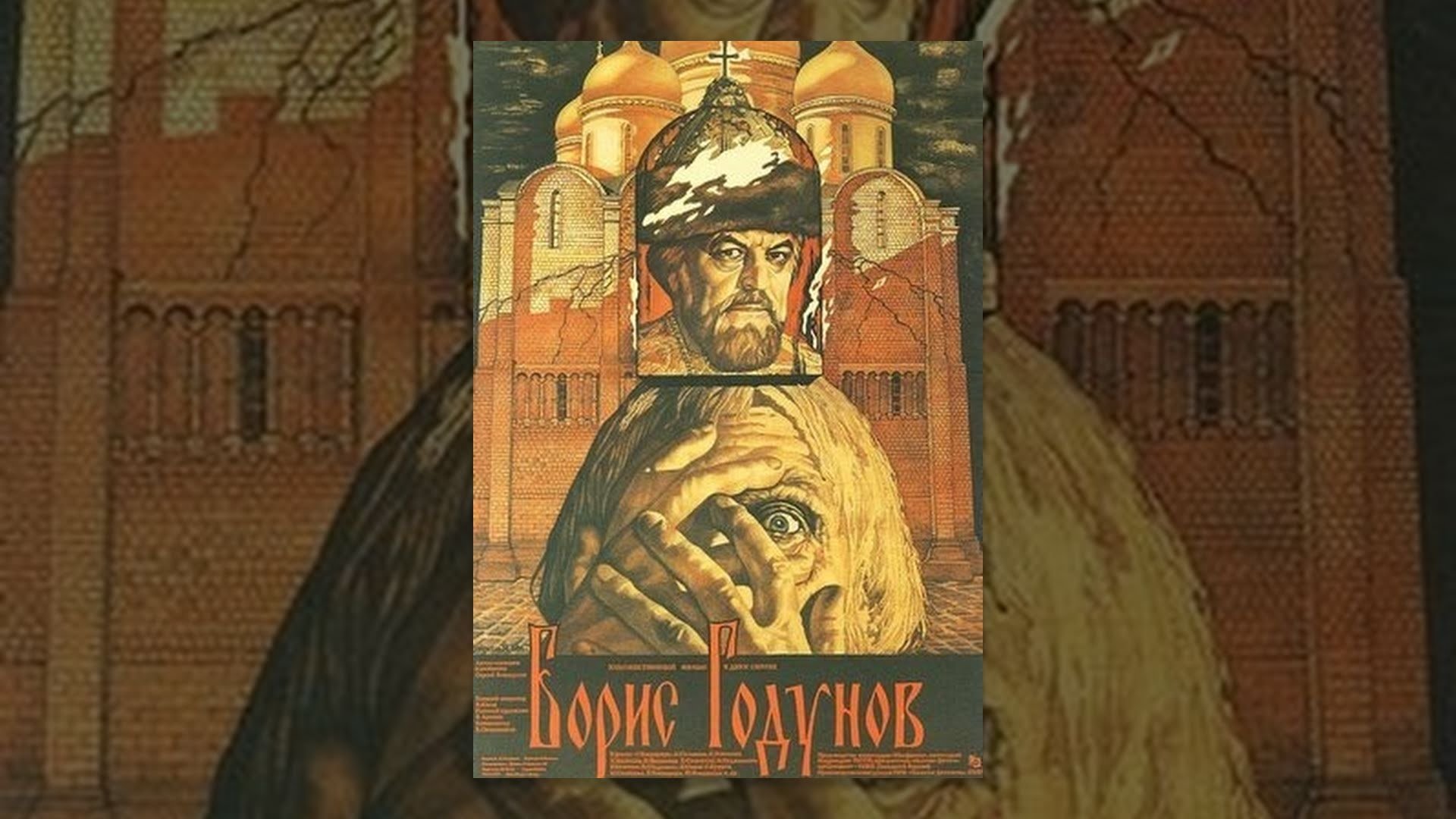

Пушкину более двухсот лет. Цифра эта по человеческому счету огромная и не очень вяжется с именем человека, значение которого в нашей культуре, истории и жизни настолько выходит за пределы словесности, литературы, настолько пророчески живо, что и в нынешних катастрофических обстоятельствах, когда до проблем литературы, да и культуры вообще, казалось бы, никому нет дела – только бы уцелеть, – автор «Бориса Годунова» и «Пира во время чумы» кажется современником. Размышляет пушкинист Валентин Непомнящий. И эти строки – в продолжение опубликованной вчера статьи «Хозяин земли Русской».

Да ведают потомки православных

Земли родной минувшую судьбу.

А. С. Пушкин. «Борис Годунов»

Не случайно его имя и его слово то и дело возникают сегодня, порой в неожиданных контекстах, в наших размышлениях и спорах о насущных вопросах жизни, о нашей судьбе. Иной раз кажется: не мы обращаемся к нему, а он властно вторгается в нашу действительность, напоминая о том, о чем людям нельзя забывать даже в самой безумной суматохе.

На одно из таких «вторжений» я и хотел бы обратить внимание. Не так давно исполнилось 400 лет со дня гибели Димитрия, царевича Угличского и Московского. Этот день положил конец царской династии, что вела начало от Рюрика, и послужил исторической причиной эпохи скорбно знаменитого Смутного времени, которая закончилась по возведении на российский престол новой династии – Романовых. 17 июля 1918 г. большевики расстреляли последнего русского царя из царствовавшего триста лет дома Романовых, а также наследника цесаревича Алексея и всю царскую семью.

Убийство царевича Димитрия

Убийство царевича Димитрия

Первое из этих событий – убийство мальчика-царевича Димитрия, причисленного Православной Церковью к лику святых, – легло в основу трагедии «Борис Годунов», законченной 7 ноября 1825 г., – произведения, с которого сам Пушкин начинал отсчет своего зрелого творчества. Удивительно то, что, задумав написать трагедию из истории России, молодой Пушкин из всей громады возможных захватывающих сюжетов выбрал именно убийство мальчика, наследника престола, и изобразил то, что последовало за этим преступлением: узурпацию законной власти, совершенную при попущении народа, хаос и беззаконие, нашествие иноземцев, реки крови, пролитые в братоубийственных сражениях. Но поистине достойно изумления вот что: выбирая этот сюжет, Пушкин превосходно знал, что слух о насильственной смерти царевича Димитрия недостаточно подтвержден, и все же именно эту версию положил в основу трагедии.

Словно кто-то, кому ведомо не только прошлое, настоял: пиши это, не ошибешься. И не ошибся. Сбылось все – не прошло и ста лет. Притом в масштабах, неслыханных в старину…

И убийство мальчика, наследника престола, но не одного, а вместе с отцом, матерью, сестрами и приближенными; и узурпация власти, и разруха, и хаос, и беззаконие, и братоубийственная война, и нашествие иноземцев, и реки крови – такие, что и не снились XVII веку. И смутное время, длившееся тогда годы, захлестнуло почти весь XX век.

Как и большинство пророчеств, пушкинское пророчество не было услышано, даже когда сбылось. Не понимали его и мы. Хотя читали «Бориса Годунова». Хотя знали о мученической гибели царской семьи. Однако с недавних пор это событие все больше занимает нас, волнует и ужасает. Русская Православная Церковь [канонизировала] царственных мучеников.

Точно мы очнулись от наваждения. Точно пребывали раньше в каком-то вывернутом мире.

Пушкин такую ситуацию описывал не раз. У него часто изображаются люди с «наоборотным» мышлением и сознанием.

Например, тот же Борис Годунов: незаурядного ума человек, а никак не может взять в толк, отчего народ не любит его (убившего царевича и обманувшего этот самый народ), и приходит к выводу, что виноват в этой нелюбви... неблагодарный народ. Барон («Скупой рыцарь»), пускающий по миру своих должников, ненавидит, называет «ведьмой» свою совесть. Князь («Pycàлкa») восклицает, сделав подлость: «...душе как будто легче». Только что отравивший Моцарта Сальери, едва предположив, что великий Микеланджело, вопреки распространенной легенде, не был убийцей, от этой светлой мысли приходит в ужас... Не удивительна ли такая «обратная» логика?

Объясняется эта «обратность» тем, что все эти люди – преступники.

Пушкин показывает действие непреложного закона: преступив то, что преступать нельзя, нарушив заповеди, человек как бы проваливается в «нижний» мир, – мир «антиподов», где все вверх ногами и откуда все видится перевернутым, все оценивается наоборот: низ выглядит верхом, черное – белым, ложь – правдой, а беззаконное убийство беззащитных людей – не зверством и подлостью, а извинительной необходимостью «того сурового времени».

И вот теперь, когда мы понемногу выкарабкиваемся на свет Божий из перевернутого мира, в котором физический и духовный террор был законом и нормой, – нормой идеологической и чуть ли даже не «моральной», – народная интуиция понемногу постигает, что начало террору было положено отнюдь не в пору так называемых ошибок или искажений, не в 30-е, не даже в 20-е годы, – начало было положено в 1918 г. уголовным преступлением, каким был расстрел русского царя и его семьи.

Царская семья, подвал Ипатьевского дома

Царская семья, подвал Ипатьевского дома

В одной из самых напряженных сцен «Бориса Годунова» (кстати, одной из центральных в трагедии) Борис, встревоженный тем, «что в Кракове явился самозванец и что король и паны за него», интересуется вовсе не тем, что интересовало бы современного «руководителя», – вовсе не численностью и характером угрожающих ему сил; нет, его необычайно беспокоит другое: «Узнал ли ты убитого младенца, – спрашивает он Шуйского, посланного им в Углич после убийства царевича, – и не было ль подмены?». То есть самое главное для Бориса – кто ему угрожает. Если самозванец, с ним можно бороться на равных. Но если чудом уцелевший наследник, законный царь, – с ним Бог, и дело Бориса безнадежно.

«Никто против Бога да против царя»; «Один Бог, один государь»; «Бог на небе, царь на земле», – такие пословицы, а их у нас было не счесть, выражали общепринятое, народное отношение к царской власти, народное понимание ее сущности. Сегодня это многим сложно представить, но царская власть не мыслилась как «административная». Понимание ее было не юридическим, не политическим, вообще не мирским, – оно было связано с духовной основой России – православной верой.

«Царство Мое не от мира сего», – сказал Спаситель (Ин. 18:36). Эти слова определяют существеннейшую черту православного христианства – «неотмирность». Черта эта глубоко соответствовала национальному характеру, – в его, разумеется, лучших качествах. Нисколько не идеализируя допетровскую Русь и русского человека (он, как и любой другой, бывает всякий), а говоря о характере духовных устремлений, следует сказать, что на Руси идеалом никогда не было богатство или сила, или свобода, или, скажем, равенство, – идеалом была праведная жизнь (в пределе – святость).

Конечно, мало кто был без грехов; идеал был невероятно высок, и практика очень редко ему соответствовала, но именно несоответствие-то и сознавалось как грех. В силу этой высоты устремлений, требований к человеку, в силу огромной роли в народном сознании понятия греха допетровская Русь, при всем темном, что в ней было, называлась Святой Русью, и название это было народным.

Абсолютным центром русской жизни была Церковь – не «учреждение», как это часто понимается (и внушается нам), но совокупное, соборное единство всех православных, от крестьянина (видоизмененное «христианин») до царя. Перед Богом и Церковью все были равны. Ни одно важное дело, личное или государственное, не делалось без благословения Церкви; ее пастыри отвечали перед Богом за людские души. Заботой же царя были жизнь и благосостояние православных: царь отвечал за те земные условия, при которых могли осуществляться утверждаемые Церковью христианские идеалы.

Церковь и царь служили в конечном счете одной цели – осуществлению на земле Божественного замысла о человеке.

Поэтому царское звание было не административным чином, а священным саном, возлагаемым на монарха через Церковь Богом. Передавался он харизматически (благодатным образом) по наследству: законный наследник заведомо был законным царем.

Напомню: речь идет об идеальном смысле всех этих представлений. «Бог на небе, царь на земле» – это вовсе не значило, что царствующий свят, безгрешен или непогрешим, церковные иерархи обличали и царей. Но люди верили, что Бог дает такого царя, какого они заслужили («Прогневали мы Бога, согрешили, – говорит о царствовании Бориса Пимен, – владыкою себе цареубийцу мы нарекли»). Царь и народ – одно: «народ – тело, царь – голова». Свят не сам царь по своим качествам, – свята воля царская, свято служение царя, его место в жизни страны и народа, свят царский престол в миру, как в храме – алтарь с престолом Бога. Каждый православный перед личным Богом, перед Христом отвечает за свою бессмертную душу. Царь – единственный, кто несет личную ответственность, огромную и страшную, еще и за весь народ, за страну и православное государство. «За царское согрешение Бог всю землю казнит, за угодность милует».

На Руси. Художник Михаил Нестеров Сакральный (священный) характер царской власти означал еще и то, что в ней виделась, в идеале, еще и наиболее гуманная власть: соблюдая закон человеческий, она была в то же время выше закона («Одному Богу государь ответ держит»). «Зачем нужно, – говорил Пушкин, по свидетельству Гоголя, – чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон – дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона не уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти.

Государство без полномощного монарха – автомат: много, много, если оно достигнет того, чего достигли Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? – Мертвечина.

Человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» [1].

Сквозь несомненно гоголевский слог и строй речи здесь слышится подлинная пушкинская мысль. Пушкин глубоко проник в народное, в православное понимание власти и закона. Закон и его исполнение необходимы, чтобы жизнь не превратилась в хаос. Однако закон ведь не должен и не может быть «милостив», иначе это плохой закон, – он должен быть справедлив; но жизнь только «по справедливости», жизнь без милосердия есть ад; милосердным же может быть только человек. Однако проявлять такую милость, которая не нарушает, а превышает закон, может только одно лицо, один человек – властитель, поставленный Богом.

Изучая «Бориса Годунова», эту великую драму, которая, по моему глубокому убеждению, является первой, если не единственной, поистине христианской драмой (что поразительно, ибо, приступая к работе над «Годуновым», Пушкин в своих «головных» убеждениях был еще, если использовать его выражение, «весьма посредственным христианином», и это в лучшем случае), я склонен предположить, что «Борис Годунов» был решающей вехой не только в художественном и духовном, но и в политическом развитии поэта. Писание трагедии было процессом обрывания последних связей с либеральным, декабристским мировоззрением, возникшим в России в послепетровскую эпоху и имевшим западноевропейское происхождение. Духовная интуиция Пушкина, которая всегда шла у него впереди привычек и представлений «посредственного христианина», помогла ему четко отделить от ветхозаветного законничества православную устремленность к благодати, к любви и милосердию, православное упование на образ Божий в человеке, а стало быть, и во властителе, – упование, сказавшееся в народной пословице: «Бог милостив, а народ жалостлив» (в результате и возникла у Пушкина, и не оставляла его тема царской «милости к падшим» – сосланным декабристам).

Такое доверие к личной власти, освященной Богом, к ее человечности было веками присуще характеру народа, не случайно из всех исповеданий избравшего веру в богочеловека Иисуса Христа, Который заповедал: «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут» (Мф. 5:7), Который Себя принес в жертву во искупление человеческих грехов. Сакральность, неотмирность царской власти на Руси связана, таким образом, с православным учением о человеке, с верой в его Божественную природу, с православными представлениями о законе и благодати.

Революция Петра – «первого большевика», как его иногда называют, – укрепила материальное могущество России, но надломила духовный стержень православной Руси и способствовала экспансии материализма и атеизма. Уже то, что формула «Православие, самодержавие, народность» стала в XIX в. официальной доктриной, говорило о каком-то духовном надломе в государстве, о том, что составлявшее душу Руси православие обращалось из веры в идеологию, из души – в некое подобие закона, а Церкви отводилась роль соответствующего «ведомства».

Один из деятелей русской эмиграции историк и мыслитель архимандрит Константин (Зайцев) впечатляюще говорит о процессе драматических отношений между духовностью допетровской Руси и мирской государственностью Империи, о том, что Святая Русь стала заслоняться имперской Великой Россией, о том, что духовная связь Церкви – т. е. верующего народа – с государством слабела, распадалась, сходила на нет, пока, наконец, от этой связи не осталось одно-единственное звено: человек, облеченный священным саном православного царя (трагический смысл этого итога выглядит тем более многозначительным, что последний русский государь Николай II был одним из относительно немногих глубоко верующих людей своего времени).

В ходе бурных событий начала века царь и в самом деле остался совсем один. Постепенно, в той или иной форме, его предали и оставили все: интеллигенция, чиновный аппарат, военачальники, приближенные. Ради гражданского мира в стране он принес себя в жертву, отрекшись от престола, потом смиренно дал заключить себя в узы – и вскоре был расстрелян по указанию Ленина и Свердлова без суда, быстро и тайно. Династия, унаследовавшая шапку Мономаха в 1613 г. в монастыре Святого Ипатия, была пресечена триста пять лет спустя в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.

Цареубийства случались и раньше, но впервые в нашей истории убийство монарха, пусть и бывшего, означало упразднение самого сана, уничтожение престола, – места, которое, по вере предков, было свято, места ответчика и предстателя перед Небом за весь народ и всю Россию. Подобное событие означало бы для предков (говоривших: «Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится») конец Руси и могло представляться им, пожалуй, лишь как чудовищное, апокалиптическое видение. Но вот это произошло – и множество русских людей отнеслось к этому спокойно, как к делу вполне естественному; будто ничего святого у предков никогда и не было. Люди согласились, что святыни отцов можно отменить, что их и нет, что они – фикция, связанная с выдумкой о милосердном Боге, сотворившем человека по Своему образу и подобию, реальность же состоит в том, что человек произошел из зверя. Иными словами, преступление, совершенное в подвале, отразило катастрофу, давно уже совершавшуюся в душах и сознании людей, и потому было воспринято этим новым, безбожным сознанием как норма.

Александр Сергеевич Пушкин

Александр Сергеевич Пушкин

Обращусь опять к Пушкину. «Климат, образ правления, вера, – перечисляет он, – дают каждому народу его особенную физиономию». Трагедия русского народа совершалась в точности по пушкинскому перечислению, в обратном его порядке, начиная с духовной основы: вначале отреклись от веры, в порядке политической реализации этого акта уничтожили образ правления, заменив личную власть (в идеале ограниченную ответственностью перед Богом, христианской совестью) произволом, ничем не ограниченным, а через несколько десятилетий последовал и другой результат – экономический кризис, сказывающийся сегодня и на климате.

Все это, разумеется, не могло не дать, говоря по-пушкински, «особенную физиономию» новому человеку и новому обществу – советскому. Тотальное беззаконие советской эпохи было естественнейшим следствием той катастрофы в сознании людей, которая вывернула наизнанку православную систему ценностей; бессудное убийство человека, который поставлен Богом выше закона, не могло не перечеркнуть все законы Божии и человеческие. Возникший в результате великого грехопадения «новый» мир оказался (как это изображается у Пушкина, о чем говорилось выше) поистине перевернутым миром; и здесь – объяснение того загадочного факта, над которым нынче бьются историки и политики: каким образом оказалось возможным обвести вокруг пальца, одурманить на многие годы многомиллионный народ, беспрепятственно построить грандиозное царство лжи и зла? Да именно оттого и оказалось это возможным, что все представления о черном и белом, о верхе и низе, о добре и зле оказались перевернуты. «Новая общность людей» подменила идеал христианской любви к ближнему и милосердия идеей классовой борьбы и ненависти; прежние святыни ниспровергались («Пальнем-ка пулей в Святую Русь» – А. Блок, «Двенадцать») и заменялись новыми: «Черная злоба, святая злоба» (там же); черное уже громогласно объявлялось белым (цвет святости); вместо библейских и евангельских заповедей заработали другие, черные: ненавидь, убий, лжесвидетельствуй, предай, укради (экспроприируй, отними, перераспредели); «белого царя» сменила самая черная диктатура; обещанное бесклассовое общество «всеобщего равенства» обернулось обществом деклассированным, люмпен-обществом, в котором все равны перед всеобщим беззаконием.

Это было коллективное помрачение людей, ввергнутых во тьму, в мир без Бога. Образовавшееся тоталитарное государство стало, по мысли упоминавшегося архимандрита Константина, оборотнем самодержавной Российской империи, перевернутым ее подобием.

Практику этого государства-оборотня осуществляла (и сама в ней осуществлялась) «новая порода» людей – тип «нового человека», которому неведомо понятие греха, который слабо различает добро и зло или переставляет их местами. В этом и объяснение коллективного помрачения, приводящего в недоумение историков и политиков.

Расправа над последним русским царем, его наследником и семьей – преступление, вместившее в себя и предвозвестившее весь ужас содеянного на Руси в XX в., – сегодня наводит на мысль, что все беды нашей жизни не случайны.

Сурово сказал однажды Достоевский: русский человек без Христа – проходимец.

На нашей истории, на нас это подтвердилось, – и подтвердилось жестоко. Мы жили и продолжаем жить в зоне преступления, творящегося на нашей земле, в мире перевернутых представлений и по законам этих представлений – так, как будто Бога нет. Но за все на свете надо платить. И пока мы, до сих пор живущие по лжи и злобе, не увидим, что у каждого из нас был – и может быть, не раз – свой убиенный царевич, и не ужаснемся этому, и не перестанем кивать на кого-то, кто испортил нам жизнь, – мы будем продолжать платить. И пусть хоть все хоры запоют, и храмы откроются, и зазвонят все колокола – не будет возрождения России, будет продолжение того погибельного пути, который ведет в наши дни через бессудный расстрел в подвале Ипатьевского дома.

Ведь если бы беды наши все вдруг сразу кончились или вовсе не наступили, если бы мы даром получили готовое счастье, расцветшее на крови и костях, на безверии и лжи, на погибели Русской земли, – не страшной ли было бы это насмешкой над правдой, над родом человеческим, над Русской землей? И не прав ли был бы отравитель Сальери, заявивший у Пушкина, что «нет правды на земле, но правды нет – и выше»?

Но даром ничто не проходит, и мы – платим, и это значит, что правда есть. И может быть, это не беда нашей жизни, а великая к нам милость Божья: ведь именно нам, русским людям конца XX в., дано увидеть, что правда «на земле» есть, а главное – что есть она «и выше», что без Христа Россия не может.

В финале «Бориса Годунова» сообщники Самозванца призывают народ продолжить дело лжи: «Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!».

Но народ, увидевший следствие своего собственного греха, «безмолвствует». И в безмолвии как бы вновь звучат слова, с которых в сущности и началось в трагедии ее основное действие, – слова инока-летописца Пимена:

О страшное, невиданное горе!

Прогневали мы Бога, согрешили:

Владыкою себе цареубийцу

Мы нарекли.

Это – начало покаяния, личного для каждого, а стало быть, и всенародного; это – начало готовности жить не по лжи, не по злобе и ненависти. К этому зовет финал пушкинской трагедии.

Своею трагедией Пушкин предсказал трагедию нашей жизни. Так, может быть, и финал «Бориса Годунова», пусть даже вымышленный, но взывающий к совести и вере, тоже окажется пророческим и указующим для нас, кого пушкинский Пимен прозорливо назвал «потомками православных»?

В московском метрополитене до сих пор одна из станций названа «в честь» убийцы Царской семьи, как и многих других боговерной России

В московском метрополитене до сих пор одна из станций названа «в честь» убийцы Царской семьи, как и многих других боговерной России

Из книги «Духовный труженик. А.С. Пушкин в контексте русской культуры», СПБ: «Наука», 1999

29.04.2024